El pasado

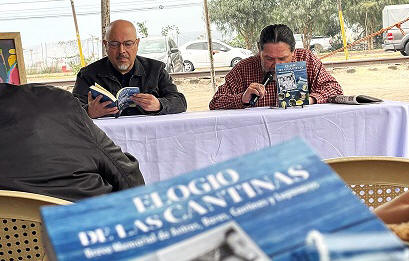

viernes 22 de diciembre de 2023, el escritor Pterocles Arenarius presentó el libro Elogio de las cantinas del autor Jorge Arturo Borja.

Fijar las lonas de mi móvil tienda

junto a los calcinados precipicios

de donde un soplo de misterio ascienda;

y al amparo de númenes propicios,

en dilatada soledad tremenda

bruñir mi obra y cultivar mis vicios.

| Más de De El Azteca a Madero de Jorge Borja | ||

|

24.Ene.2024 Elogio de las cantinas (Breve memorial de antros, bares, cantinas y lupanares) del autor Jorge Arturo Borja por Pterocles Arenarius

Para no ser esclavos y víctimas del tiempo ¡embriagáos, embriagáos sin cesar, de vino, de poesía, de virtud, de lo que queráis! Luis Cardoza y Aragón en Elogio de la Embriaguez de la traducción (demasiado libre) de Charles Baudelaire en el poema en prosa Embriagáos, del libro El Spleen de París. El camino de los excesos conduce al palacio de la sabiduría. William Blake

El material de la escritura y en general el de las artes, son los contenidos más que nada inconscientes del artista. Es decir, del individuo (como en pocas ocasiones es aquí oportuna la palabra individuo: in-dividuus, no divisible) que sin embargo, lo diría Walt Whitman: “¿Qué me contradigo?, es cierto, ¡soy multitudes!” Un ser humano es mucha gente, como lo demuestra aquel mito bíblico del nuevo testamento cuando Jesús expulsa a los demonios que habitaban un sujeto y los inserta en una piara que se despeña. Así, ni más ni menos es el material de la escritura. Los espíritus sucios, incluso a veces inmundos que suelen ocuparnos son los que, con frecuencia, nos impelen, nos animan a la creación. Entre los alquimistas era imperativo, metafóricamente hablando, que los metales burdos —a través de la fórmula solve et coagula— se sublimaran; usando la palabra no menos rústica, significaba que se transformase el plomo en oro. La tarea del artista no es otra: de la cotidiana e insulsa vulgaridad debe crear el áureo metal precioso, la obra de arte. Más aún, de aquellos demonios aludidos es de donde se encuentra el material magnífico. Las compulsiones. Aquellos espíritus siniestros bien podrían ser llamados las compulsiones. El talento o la capacidad creativa suelen ser un flagelo, pero ¿por qué no habría de transfigurarse en motivo de gozo y hasta en el placer mismo? Tal es la tarea alquímica, la del creador de arte. El escritor transforma sus demonios —léase sus compulsiones— en los prodigios del placer, de la risa gracias al humor, de la joya que es la metáfora, el oro de la literatura. No es otra cosa lo que ha hecho Borja en Elogio de las cantinas. Y ha dado un paso más. Hay un recorrido histórico, tanto de lugares como de personajes, ambos entrañables. Para Borja la cantina es el templo de sabiduría. Es la policlínica de los espíritus extraviados. Es la nave de los locos que, como en la edad oscura, eran lanzados a alta mar como indeseables y en los extremos de la posibilidad de la muerte, en medio de la espantosa terapia de choque, regresaban lúcidos, curados y hasta redimidos y de nueva cuenta adecuados para soportar al mundo. Este libro, Elogio de las cantinas, recuerda nítidamente, ya que hemos traído a colación al medievo, al sublime Las maravillosas y espantables aventuras del gigante Gargantúa y su hijo Pantagruel, libro lleno de pantagruelismo, compuesto en otro tiempo por Alcofribas Nasier, extractor de Quintaesencia. Se parecen en lo divertido, lo erudito y a la vez estrambótico: como es (y como debe ser un maestro bebedor). Lo que contiene tanto de sabiduría y no menos de conocimiento, que no son lo mismo. En la extraordinaria novela del francés del siglo XVI, en los capítulos finales, los iniciados se dedican de explícita manera a la búsqueda de El Oráculo de la Divina Botella. En el libro de Borja no se dice, se hace, encontrar y disfrutar de la divina botella. Se recorren los lugares, se cita a los personajes, se les entabla diálogo a esos buscadores de tan celestial objeto. Son ideas —la literatura es el arte de la letra y ésta procura colocar en este mundo las ideas— que se agradecen infinitamente, puesto que el día en que habremos de dejar el mundo ya no seremos cuerpo, sólo ideas, acaso historias. Alguna vez el universo entero fue una idea. Luego se hizo palabra (en tal caso, como vemos, La Biblia falló) pues se dijo que en el principio fue el verbo. Pero antes, la idea. Nos recuerda el maestro Borja en éste su libro. Versos que firmaría desde Diógenes, El Cínico hasta los más malditos de los poetas franceses o beatniks o bukovskianos. Es invaluable, delicioso y doloroso, según caso, leer en el Elogio de las cantinas, la condición, los lugares y los personajes que acompañaban al maldito Porfirio Barba Jacob, autor de tan formidables versos. Dos cuestiones. La primera, el arte, en algún momento procuró imitar a la naturaleza y reproducir sólo lo bello. Pero aquellos neoclásicos olvidaban que en madre natura conviven el horror y la fealdad extrema con la dulzura y la belleza. Tenían que llegar los románticos para estamparles en el rostro tan tremendo asunto. Y, la segunda. Retomando ideas. La compulsión es el motor del artista. Así como la belleza era el objetivo del arte, también lo era la virtud. Pero las nuevas rutas de los románticos, los que impulsaron el movimiento dadá, los surrealistas, los ya anotados poetas malditos, entendieron muy bien que no sólo la belleza, no sólo la virtud; también el espanto y la complusión, los vicios, tenían que ser y fueron motivos para las artes. Lo que nos devuelve a lo que quizá debiera llamarse el primer axioma de la obra de arte: la libertad. Sin libertad no hay creación, no hay arte. Pocos libros como este Elogio… hacen ejercicio tan lúcido y extremo de la libertad. Por eso el arte es amoral, está más allá de la moral (fluctuante, movediza en tiempos breves y en espacios mínimos), el arte está por arriba. Sin embargo, está emparentado de igual a igual con la ética. El arte puede ser inmoral, aunque no necesariamente, porque no está, per se, contra la moral, ya está dicho, está por encima. El Elogio de las cantinas es, de pronto, atrevidamente inmoral, pero en su esencia, con su estilo de pronto casi decimonónico y, en apariencia, políticamente correcto, es deliciosa y asombrosamente amoral. Lo que es decir, ético, sólo asequible a través de herramientas de la filosofía, es decir, de la estética. Así, la compulsión, la obsesión, merecen el más alto de los respetos. Las pedas pantagruélicas, es decir, legendarias, históricas y heroicas, por lo tanto, épicas, son uno de los grandes motivos del Elogio… “He visto a los mejores cerebros de mi generación / destruidos por las drogas” aúlla Gingsberg. Lo cito porque hemos llegado al recodo del camino. La compulsión, no hay duda, puede llevar a la autodestrucción de aquel que la sufre, que la disfruta. La compulsión te obliga, puesto que te ha arrebatado la libertad. Es cuando el alcohol le ganó a la poesía. Es el punto donde el creador, sin renunciar a los placeres, discierne y debe seguir el camino de la complacencia. Es cuando Barba Jacob admite que vive para “Bruñir mi obra / y para cultivar mis vicios”. Cuántos poetas malditos y chiquitos he visto sumirse y ser arrastrados e incluso ahogados en los oleajes del alcohol, vencidos por el elíxir divino (pues no hay que olvidar que todo lo divino es no menos demoniaco) y quedan ajenos al mundo, a su propia obra, extraños a la creación. El alcohol es vitalidad, es chispa, es inteligencia y benevolencia, es claridad. O no es. Porque si te vence, si logras mirar su lado oscuro, ese sol negro, su lado demoniaco, se vuelve flaqueza; oscuridad, estupidez, brutalidad necia. El alcohol te vuelve —si llegas al sometimiento, si le demuestras que vales muy poco— un guiñapo, un lamentable espantapájaros del desierto, es decir, inútil; te convierte en el sujeto más ridículo y digno de escarnio. Luego te arrastra, te envilece y te enferma hasta pudrirte y por fin, te mata sin piedad. Es decir, te ha arrebatado la poesía. Es beneficioso y altamente productivo ser aliado del alcohol, respetarlo y dársele a respetar —a veces los borrachos decimos “No es por dártelo a desear”— sí, eso, dársele a desear. El sabio se otorga la complacencia (es indulgente consigo mismo) y evita la compulsión autodestructiva. Pues al final, la libertad, por la cual —dice el Quijote— puede y debe arriesgarse la vida, es útil tan sólo para entregarla. El creador está al servicio de la poesía, le ha entregado a ella (a la Diosa Blanca, dice Graves), su libertad. Y el alcohol, como lo demuestra el maestro Borja, es un formidable aliado, un motivo de alta creación, ejemplo y camino y también compañero de destino. El maestro Borja (Eusebio Ruvalcaba, magister, dixit) ha alcanzado en este Elogio…, una cumbre creativa. Llevó la crónica —y aquí me recuerda a Ryzard Kapucisky— hasta los más altos estadios de la literatura. Por fortuna, la inmensa sapiencia desarrollada y el descomunal conocimiento que acumuló por largos años, déjenme decirles, lo ha llevado, luego de una sola leída y a veces de mera oída, a glosar y desglosar un texto de cualquier género; a encontrarle las costuras y las puntadas fallidas, de una sola mirada. Gracias a Yemayá, a Babalú, la destreza, el conocimiento y la sabiduría del maestro las ha llevado hasta el territorio de la creación. Circunstancia muy poco común “El que sabe como se escribe un cuento, un poema, es aquel que jamás escribirá un cuento inolvidable, un gran poema”, dice por ahí cierto escritor. El que sabe demasiado se vigila y puede llegar a paralizarse o a la obra regularzona, por más que, formalmente, muy aceptable. El que intuye y con todo valor se deja ir y además tiene un gran aliado (el OH, el radical alcohólico) es el que suele hacer la gran obra. Este libro tiene efluvios, diría López Velarde, de un misterioso alcohol.

|

||

|

|

||